7月18日金曜日、酷暑の梅雨がやっと明けてくれた。

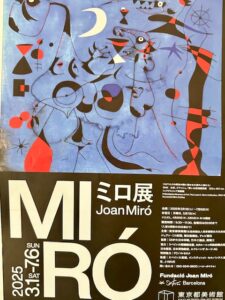

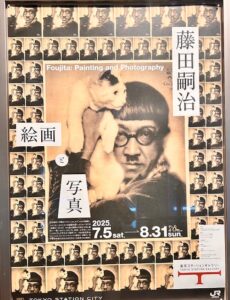

東京駅隣接の美術館、炎天下を避けてアクセスできるのがありがたい。

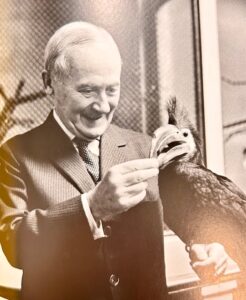

今回の展覧会でレオナール・藤田の生涯を辿ることができた。1886年から1968年、81年間、波乱の人生を生き抜いた。今もそのファッションがやセンスが新鮮な芸術家、国際人であることがよくわかった。

2011年、生前の多くの日記写真などの6000点の資料は、家族から寄贈され、今も母校芸大で研究されている。もっと多くの作品に触れたい。

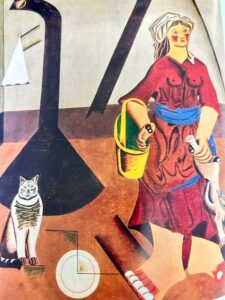

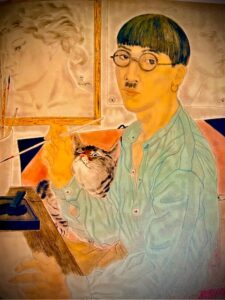

愛猫のキジトラ、硯と面相筆、日本を感じさせるアトリエの様子。深いグリーン色のシャツの着こなしにも注目した。

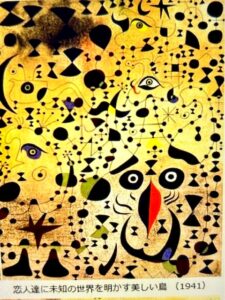

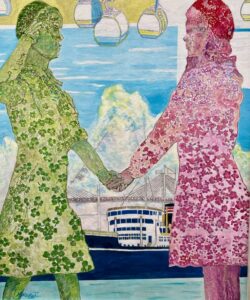

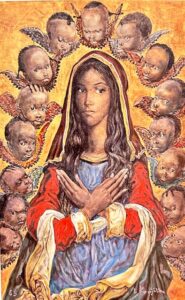

1959年、藤田は妻の堀内君代とランス大聖堂でカトリックの洗礼を受けた。君代は藤田の没後、広報にて作品を広め98歳まで生きた。

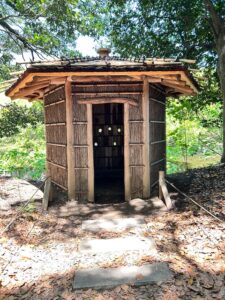

夫婦の遺骨はランスの藤田が設計したフジタ礼拝堂に埋葬されている。

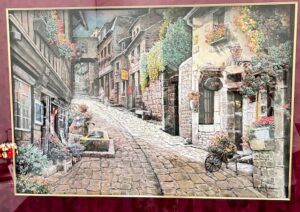

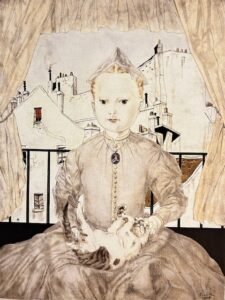

※ ノートルダム大聖堂の塔が作品左上に見える。