今年の1月24日は父が他界してまる20年の節目の年だった。父の誕生日は毎年意識しているが、13回忌の法事を過ぎた頃から命日は何気なく過ぎていった。

しかし今年は23日の明け方、久しぶりに父がはっきり夢に現れた。晩年いつも座っていたオットマンから、みかんをくれと日常の一コマのように話しかけてきた。食べ終わると、もっとくれと言う。いくつ欲しいの?と尋ねると、61個と答えた。えっと思ったときに夢がさめた。

24日の夜中、仏壇のある部屋から、ガタッと大きめな音が2回聞こえ、目を閉じていても青っぽい光を感じた。珍しい現象だ、と思いながら朝を迎えた。いつものように仏壇に向かってご挨拶、話しかけているとき、その日が父の命日であることにやっと気がついた。急遽、友人との予定の目的地を変更して、お墓参りに行くことにした。

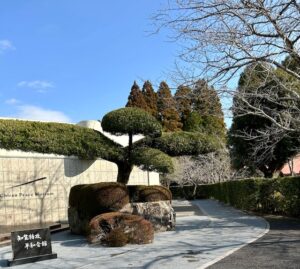

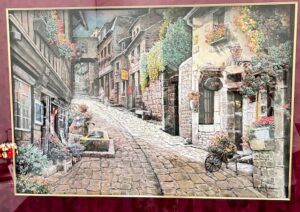

戸塚の霊園は家から1時間もかからない。天気は快晴で境内には紅梅、蝋梅が花を咲かせ、気持ちが良かった。

お参りをすませたあと、友人と他家の墓石、墓碑を見ながら、他の眠る人たちの人生にも思いを馳せたひとときだった。

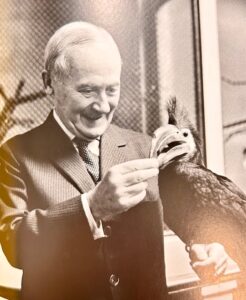

24日の朝、NHK番組で今、アイスホッケーがブームと紹介していた。父はあまり話題にしていなかったがアルバムに守護神として猛練習していた写真があったことを思い出した。

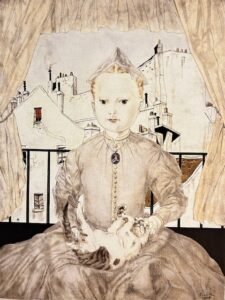

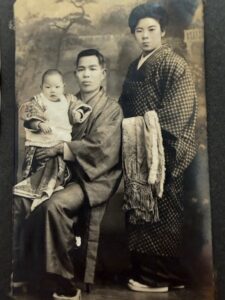

30代で若くして他界した祖母と映っている、1枚だけの貴重な写真も、父没後まる20年たった記念に謹んで投稿させて頂きます。