過去に多くの人が「戦争と平和」の課題に取り組み、努力し、祈ってきた。

その間、いろいろなドラマがあっただろう。平和を得る代わりに得たもの、それは希望であったり、絶望であったり、友情であったり、苦しみであったりだった。過去の人々の成果を享受しているのが、現在の状態だ。

平和を語るとき、ある人は何らかの躊躇を感じると思う。

「そんな柄ではない」と思う人もいれば、気恥ずかしさを感じる人もいるだろう。公然と平和運動をする人以上に、密かに平和を願っている人々は大勢いる。平和祈願をする人々の中には、宗教者もいれば、子供もいる。現状が少しでも嫌だと思う人々は、すなわち、広い意味で平和を願っていることになる。

「戦争と平和」という一組の言葉があるように、「戦争のない状態が平和である」と考える人もいる。「事件が起こらないことを平和」と思う人もいる。

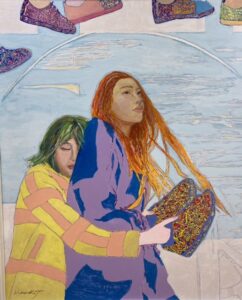

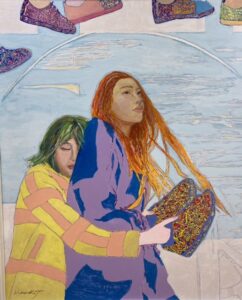

Painted by H.T.

Painted by H.T.

私はこう思う。いまだかつて、世界に平和が訪れたことがあるだろうか? 答えは否。いつもどこかで、争いが起きている。悲しんでいる人がいる。正しくない規則に縛られて、生きている人がいる。

全世界が知らなくても、絶えずどこかで問題が起きている。その争いの連続が、人間の歴史を作ってきた。平和の時代であれば、歴史の記述者は困ってしまうだろう。書くことがないのだから。

平和を願う者の突き詰めた思いは、「すべてのものが一斉に平和である状態」だろう。日本の平和だけを願う者、あるいはアジアの平和を願う者、特定地域の平和を願う者は、真の平和主義者の一歩手前にいる。全体の平和を願う者だけが祝福されるのだ。

政治家に関して言えば、今の地球上を見渡すと、誰も全体の調和ある平和を望んでいないようだ。かつて、平和に対する正しい理解を持っていた人も、一度政界という世界に組み込まれると、小規模な平和推進者にならざるを得ない。それが今の政治家の役目であるからだ。

すべての政治家は、防御態勢に入っている。一見、他国を攻撃しているように見えても、よく分析してみると、それは防御のための攻撃なのだ。現在の戦争も防御のための戦争だ。

一体、何をそんなに防御しているのだろう。そんなに守るものがあるのだろうか? 人にも当てはまることだが、国家も防御するものがなければ、攻撃もない。防御するものを捨てれば、攻撃は免れる。シンプルな理屈だ。

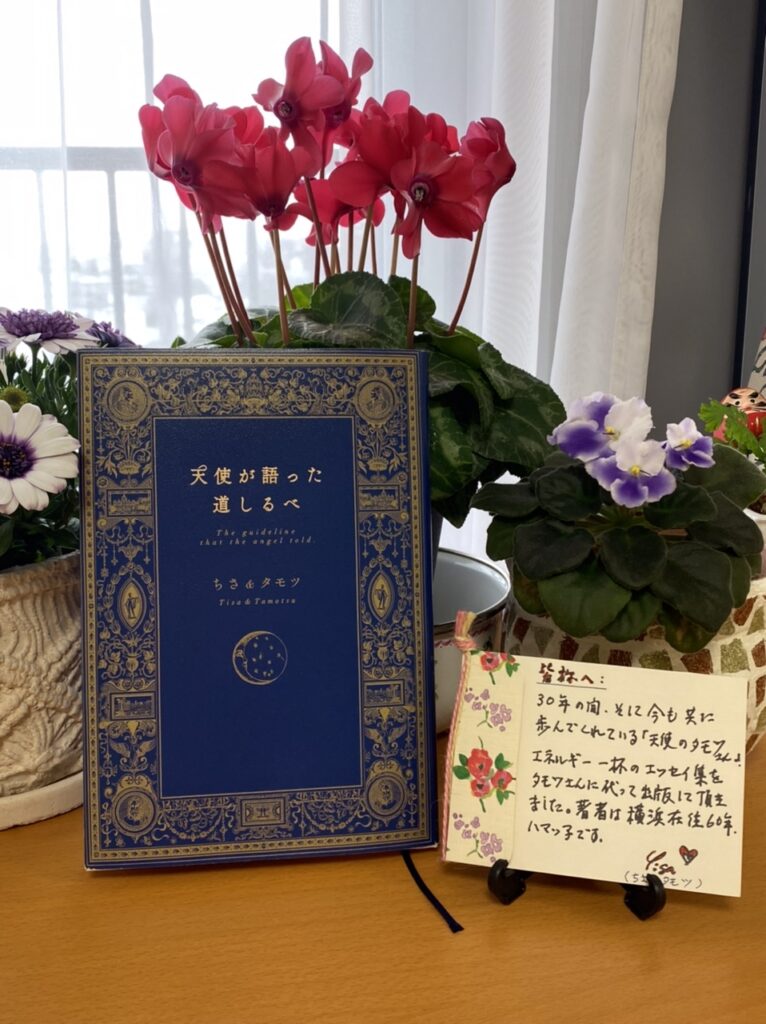

註:「眼(あい)天使が語った道しるべ」

2020年電子書籍より。

子バトとパンジー

子バトとパンジー