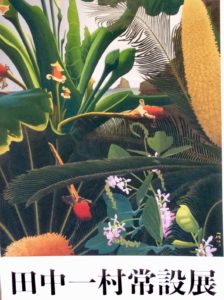

空港からバスで20分、龍郷町に1万5千坪の敷地内に亜熱帯植物庭園が広がっている。地面は波状に小石が手入れがされており、美しい。大きく繁った南国の木々は間隔を十分にとって成長している。巨大な敷地内に贅沢に育てられている。赤白のハイビスカスやブーゲンビリア、ポインセチアも大きく延びている。

ハイビスカス

この庭園内で大島紬の製造過程を見学できる。池では泥染めをしている職人さんもいた。織物機で実演してくれたのは始めて2年半になるという明るい女性。糸を図柄に合わせて染めてから織るので素人には難易度が計り知れなく感じる。工場建物の屋根は、この地名から取った龍郷柄の模様になっている。赤色の部分が映える可愛い屋根だ。

きれいに整った設計の中で、次回来園した時はのびのび育つ樹木たちと会話しながら、時間を気にせずにゆっくり散策したいと思った。

屋根が龍郷柄