1月6日、高島町近くのこじんまりしたみらい美術館にぶらりと訪ねた。1時間もあれば十分に鑑賞できる。

今回の「超絶技巧ガラス展」のうち、多くがアルジー・ルソーの小作品の常夜燈や花器。そのデザインと色彩が楽しく気持ちが華やいだ。

彼はフランスのシャルトル出身。化学、物理学を学び、歯科技工士になるが、その後セーブル国立陶芸学校で学ぶ。作品を見ると彼のキャリアの反映に納得した。

これまで体験したこと、今の生活を、ちさと姿の見えないタモツさんが語った言葉をつづります。

1月6日、高島町近くのこじんまりしたみらい美術館にぶらりと訪ねた。1時間もあれば十分に鑑賞できる。

今回の「超絶技巧ガラス展」のうち、多くがアルジー・ルソーの小作品の常夜燈や花器。そのデザインと色彩が楽しく気持ちが華やいだ。

彼はフランスのシャルトル出身。化学、物理学を学び、歯科技工士になるが、その後セーブル国立陶芸学校で学ぶ。作品を見ると彼のキャリアの反映に納得した。

1月3日も朝から日本晴れ、動物園に行き、生き物の元気な姿をカメラに納めたいと思い立つ。近場にある横浜市の入場フリーの子供向け動物園を訪ねた。

大きな動物の柵は留守が多かったが、長寿の亀、勇ましいコンドルの元気な姿を撮ることができた。

途中、ラクダの「つがるさん」の小さな像を見つけた。関節炎で前足が立たなくなっても元気で食欲旺盛だったそうだ。ラクダの寿命が25年と言われる中、なんと38歳で老衰で亡くなった。人気者で晩年は営業部長にも任命された。

12月17日土曜日、思い立って鎌倉駅に近い美術館の魯山人展を訪ねた。日曜日までの開催だったが、思ったほど混雑していなかった。というより私一人だ。

天然木の棚や李朝ダンスの上にゆったりと展示してあり、自宅でくつろいでいるようだった。

受付の横に一脚の椅子と机の上に一冊の古い雑誌「太陽」が置いてあり、魯山人の特集を組んである。多方面の有名人からのコメントや本人の言葉も多く、つい引き込まれて一時間を超える読書時間になった。ポッカリ空いた時間と空間の中で、ゆったりと魯山人の作品を眺めた。

11月12日13日と有明の東京ガーデンシアター、定員8千人の会場で国際規模のフィットネスコンテストが開催された。知人がエントリーしたので、ボディビルの世界の観戦の機会を得た。

朝から夜9時過ぎまでの開演と長い。午後2時から観戦した。午後は開会式に続いて女性ビキニ部門、男性フィジーク部門、ボディビル部門を観戦。

世界中からの男女の筋肉美に目を向けた1日だった。筋肉について考えることはほとんどない人生だったが、今回の経験で人物を見るとき筋肉が気になりそうだ。

歴史をさかのぼって運慶快慶の仁王像も思い出した。改めて東大寺南大門の金剛力士像(仁王像)の筋肉美、ポージングにも目を向けた。

10月24日から2泊3日で旅に出た。

交通手段は友人が運転する車。旅の目的は、コロナ禍で延期になっていた学生時代の知人を訪ねることだ。そのあとは気軽なノープランで進んだ。

無農薬シャインマスカットや米を生産、ワインも販売している「児玉邸」は東御市(とうみし)に位置している。

訪問した日、自宅で主催されるジョージア産ワインの大イベント前日で準備が忙しい中、お邪魔した。午後のひととき、今までの人生の歩みを振り返るユニークなひと時を過ごした。

車窓からは東京、群馬県、長野県と次々とに変わる日本の秋色を感じ、久しぶりの田園風景を思い出す。

北佐久郡、偶然ランチに入ったオーストリア料理と創作料理のお店。コース料理でも量はちょうど良く、愛情の感じられる料理だった。後で調べると4つ星。

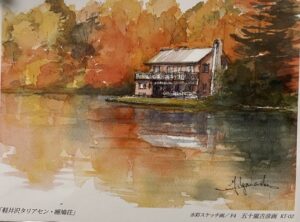

3日目、軽井沢町を走っていると、塩沢湖の看板が出てきた。昔、ボートに乗ったことを思い出し、横道に入る。今はタリアセンという有料複合観光施設の中央部に位置していた。旧朝吹山荘内では五十嵐吉彦画伯の水彩画展が催されており、素敵な軽井沢や欧州の景色を鑑賞した。

群馬と長野の県境に昔ながらの荻野屋の峠の釜飯の出店がある。牡蠣釜飯も限定販売。店は写真の左側だ。右側に奇岩、高岩山がそびえていて目を見張った。存在感の大きな奇岩だった。

9月も今日が最後だ。

約半年、空き家が続いた実家。庭の手入れ、換気、弱くなった木部の補修など、メンテナンスが生活の一部になっていた。明日から新しい住人が活用してくれる。大きなひと区切りになる。

庭に行くと、都会の中の小さな自然を感じる。長いマンション暮らしの中、ひと時、昔の庭のある生活を思い出す半年になった。今週はアゲハ蝶や小さな蜘蛛、ヤモリにもよく出会った。明日から、また土から遠ざかる生活になる。

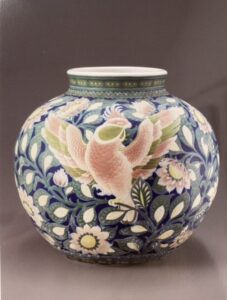

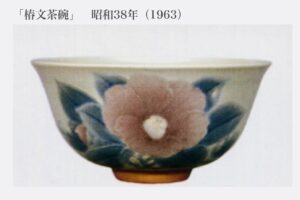

8月14日、猛暑の日曜日の午後、有楽町駅近くの出光美術館を訪ねた。

聖人と思える板谷波山、1872年から1963年まで、91歳の生涯を送った。88歳の年、人間国宝を辞退している。

出光佐三は美術館の創業者、実業家、そして波山の支援者。多くの波山の作品を今日まで守ってきた。1885年から1981年までの波乱の人生を生き抜き、95歳の大往生だった。以前、話題になった映画「海賊と呼ばれた男」を思い出し、早速アマゾンプライムで視聴した。

完璧を目指す波山は気に入らない作品は惜しげもなく壊した。出光佐三は「破壊せぬよう命乞い」をし、波山も「良き場所に嫁ぐなら」とそれを許した。

崇高な波山の精神を映した多くの芸術品を鑑賞し、また日本の偉大な実業家の道をたどって、良き時間が流れた。

夏休みに入り、夏の行事が各地で戻ってきている。

7月24日、日曜日の午前中、テレビに祇園祭、鷹山鉾巡行が映っていた。中学生の時、京都に住む親戚の招待で見学に行った。巨大な山車が90度回転する辻回しの光景はよく覚えている。

今年は196年振りに鷹山鉾が復活した。先週の日曜日も偶然、前祭のライヴを見た。この日は後祭りのライヴで、テレビで詳細を2時間余りじっくり鑑賞した。1100年前に始まった疫病封じの夏祭り。2009年にユネスコ無形文化遺産に登録された。

京都人の伝統に注ぐエネルギー溢れる映像だった。タペストリーや刺繍など、海外から日本に渡ってきた美術品も多くあり、日本の刺繍、着物、装飾具、お囃子、独特の所作が融合し、京都らしくゆっくりと行進する。時間を気にせず見学した夏のひと時だった。

7月のはじめ、奥入瀬渓流ホテルを訪ねた。

友人は中学校修学旅行以来の再訪、また涼やかな渓流を眺め、空気を味わうのが目的だ。

私の方と言えば、岡本太郎が好んだ土地であり、ホテルロビーに天井に届かんばかりの彼の作品を鑑賞するためだ。東館と西館に一体づつそびえ立っている。

奥入瀬渓流一帯は「苔の聖地」とも呼ばれ、300種類の苔が渓流沿いに見られるそうだ。ブナ林の中には珍しい動植物が生息している。朝、ホテルの専用バスで「阿修羅の滝」で下車、30分ほど散策と渓流の流れを楽しんだ。

十和田湖からの水は200メートルの高低差により、70キロの川となり、太平洋に流れ出る。そのうち、14キロが奥入瀬渓流と呼ばれ、特別名勝と天然記念物に指定されている。植物、石の持ち出し、持ち込みは禁止されている。将来は車両禁止地区となるそうだ。

東京国立博物館で特別展が開催されている。

別の用事で上野に訪れたところ、同展の青空色のポスターが目を惹いた。予約なしで入場できるので、2日後、5月28日に同展を散策した。

8世紀に鑑真が立ち寄った。15世紀から450年余り琉球王朝が続き、尚家歴代王の複製肖像画が並ぶ。国宝指定の陶器も美しい。

王朝時代は自然崇拝が生活の中心にあり、死者の世界を取り継ぐ「ノロ」と呼ばれていた老女の写真もあった。公的祭祀者だった。文化遺産を通してあの世とこの世が繋がっていた沖縄を知る。

展覧会に行った次の日、NHKのEテレビで沖縄の普天間基地に隣接した「佐喜眞(さきま)美術館」を再放送で紹介していた。旧東ドイツの版画家、ケイト・コルヴィッツの戦争がもたらす醜さを表現した版画作品を多く所有している。「必然性のある作品は感動を与える」と佐喜眞館長が解説していた。いつかこの美術館を訪ねてみたい。