京都御苑は昭和22年から国の環境省の管轄で、国民公園として開放されている。日本には他に皇居外苑と新宿御苑が国民公園になっている。

その御苑にある貴族の茶室、拾翠亭(旧九條家茶室)と閑院宮邸跡、そして平成17年にオープンした京都迎賓館を訪ねた。

入場料は百円。拾翠亭二階建てで御苑内の南に位置し、江戸時代後期に建てられた。当時の高価な薄いガラス窓や透かし彫りの窓が珍しい。会合にも利用できる。

茶室の向かいに位置するのが旧閑院宮邸跡。ほぼ完全な形で残る唯一の江戸時代の公家住宅だ。

これまで体験したこと、今の生活を、ちさと姿の見えないタモツさんが語った言葉をつづります。

京都御苑は昭和22年から国の環境省の管轄で、国民公園として開放されている。日本には他に皇居外苑と新宿御苑が国民公園になっている。

その御苑にある貴族の茶室、拾翠亭(旧九條家茶室)と閑院宮邸跡、そして平成17年にオープンした京都迎賓館を訪ねた。

入場料は百円。拾翠亭二階建てで御苑内の南に位置し、江戸時代後期に建てられた。当時の高価な薄いガラス窓や透かし彫りの窓が珍しい。会合にも利用できる。

茶室の向かいに位置するのが旧閑院宮邸跡。ほぼ完全な形で残る唯一の江戸時代の公家住宅だ。

2月14日、旅行会社の主催の京都を訪ねる1泊2日の旅に参加した。38名の参加者がバスで回った。キャンセル待ちで参加している人もいる。

1日目は、聖護院門跡、京都御苑、そして京都迎賓館の三箇所だ。それぞれ予約拝観で、丁寧な説明をして頂き日本の歴史や文化を深める良い機会になった。

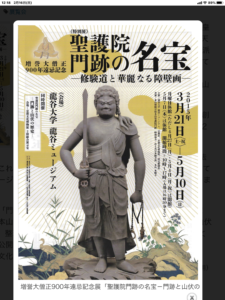

聖護院は1090年、修験道の総本山として創建された。門跡とは寺格を表し、皇族・公家が住職を務める特定の寺院のことだ。

寺の名前の由来は、白河上皇の熊野御幸に案内役を務めた増誉大増正。上皇に重用され「聖体護持」を与えられた。その二文字を取って聖護院と名付けた。近くは紅葉の山があり古来、錦林府とも呼ばれた。

見所がたくさんあった。狩野派の襖絵、孔雀や鶴など素晴らしかった。孔雀は毒虫を食べるという理由でも題材として好まれるそうだ。

本尊の不動明王像は複数あり、どの像も迫力がある。見るからに修験僧を励まし、守ってくれそうな気迫を感じる。数年前のポスターに私の印象が強かった像が載っていた。

謁見の間(上段の間)も興味深い。畳の縦横を見ると当時、どのように座り、謁見したのか想像、体験できる。

黒から連想する真っ暗闇、多くの人は夜を思う。真っ暗と真っ黒だが違いは大きい。真っ暗い世界でも少しの明かりが見えている。かたや真っ黒の世界は存在しえない。ただし黒い世界は比喩的に別の世界で存在することもある。

真っ黒で思いつくのは、墨、炭、黒髪、焼き物の黒色、絵画の中の黒など。

書道は字の周りが白なので、白黒のコントラストの鮮明さがある。黒は一色のみで使うと時として絶望感を伝えるが、そこに白が入るとコロリと変わって反対のものを与える。爽やかさを運ぶこともある。はっきりしたものになる。腹黒い人が善人になると、そのコントラストの鮮明さに人は目を惹かれる。

白は色の中でいちばん最後に残った色だ。白は、のりしろや空間を指す。白はどんな色にも合う。白い衣は色合わせの心配がない。

この白の他に単独に作られた白がある。二番目の白は高いところにある特別な白。目の届かないところに存在している白だ。その世界は白い世界。他の色が入ってくることはない。その場所には、人間の姿のままで行くことはできない。しかし想念の世界の中で行くことができる。体が悪くても、生活上、行くことができなくても、真っ白い世界へ、想念で行くことができる。真っ白な世界を心の中に描くことからその経験は始まる。

心を白くするということは、その白のイメージだけを心に描く。その思いがどこかの白い世界とつながる。想いと想いはどこかでつながることができる。白い色の世界と白い色の世界同士が、交流することはできる。これは想念の世界で交流できる。想像を通して体験できる。白の世界は高いところにある。色の世界は低いところにある。

ニュートンは偉かった。

ニュートンは離れたところから、リンゴが地面に落ちるのを見て、万有引力の法則を発見した。その法則の詳細は知られなくとも、このエピソードは有名だ。平凡な自然の風景の中に引力を見出したのが偉人の始まりだろうか?

木から落ちたリンゴはおそらく水気を増し、柔らかくなった、腐ったリンゴだっただろう。木の下にいてリンゴに当たったわけではなく、離れた場所にいて落下するリンゴの姿を見て、引力を感じた。そこに他への関心といたわる目がある。総合的に世の中を見る寛大さがある。

たまたま木の下を通りかかって落下してきた、腐ったリンゴに当たれば、人は誰でも何かを感じ、学ばざるを得ない。そこで何かを学んでも、それは平均的な人間の反応だ。誰でも「今日は運が悪い。いまいましいリンゴだ」とか「腐ったリンゴは落ちやすい」とか、何らかの感想を持つ。我が身に降りかかったことに感想を持ったり、考えることは当たり前の反応だ。自分に関係ないと通り過ごすことが多い。

遠くに立って自分と直接関わり合いのないように見えることから何かを引き出す、真理を見つける、宝を見つける、それは「神の子、仏の子である人」としての資質だろう。

時代は良くも悪くも流れ進み、今、世の人々は世間の多様な生き方を認め、否定も肯定もしないことが多くなってきた。反面、自分が動いたり、動かされることがめんどうくさくなってくる。個人の気持ちも運動不足になって、動きにくく、動かされにくくなってきた。

周りの風景を他人事のように捉える人と、自分たちのこととして捉える人、それぞれ発見する法則の数は違ってくるだろう。

このようにお話しますと遊泳するのは、魂のことかと思われるかもしれません。しかし魂は生きている人間の体を離れません。

遊泳するのは霊体と呼ばれるものです。西欧では霊体はスピリット、魂はソウルと呼ばれています。ソウルは足の裏という意味の同音異義語ですが、人の足元を常に離れません。ソウルには唯一、人間という意味もあります。霊はスピリットと呼ばれていますが、元気づける、ひそかに運ぶ、という意味もあります。ある種のお酒のことも指し、時間が経つと蒸発してしまう蒸留酒です。

軌跡とは何か? もっと具体的に申しますと、歴史です。よく歴史の足跡をたどると申しますが、足跡が軌跡です。足跡はヘッコミしかありませんが、進む人や戻る人の道標となります。つまり、軌跡は霊体、すなわち、スピリットの道標となってくれるのです。

睡眠の話に戻しますが、睡眠中は、この道標がよくその働きをする時間です。起きているときは、何の実態もない、見えない軌跡、足跡ですが、睡眠が始まると活躍し、過去へもさかのぼる体験もし、未来へ伸びようともするのです。未来は、過去を投影しつつ、作られていくからです。

すなわち過去へ戻りつつ、未来像を作り出すという、不思議なメカニズムが起こることもあります。これは過去、現在、未来と切り離せないもの、川の流れのようにひと続きなので、このようなことも起こり得るのです。

睡眠は人間にとって不可欠なものでしょうか。

あるテレビ番組で紹介されていたように世の中には全く睡眠をとることなしに生き続けていられる人もいます。しかし一方では、三日も睡眠を取らずに徹夜作業をして、突然死に見舞われる方もおられます。必要な睡眠時間は個人差があるので、一般に言われてることは、参考にするしかありません。長ければ良い、短ければ良いと一概にはいえません。

睡眠は一人一人に与えられる天からのオリジナルなプレゼントです。その証拠に雨は一斉に人々に与えられ、風もみんなが一斉に感じますが、睡眠だけはとても個人的です。一つ一つ別個の睡眠時間を与えられ、中身も千差万別です。

中身とは、夢そして睡眠中の体験です。夢の他に何を体験するかと申しますと遊泳です。眠っている体から何かが出て行き、遊泳します。その範囲も個人差があり、近所を回るだけの人から、日本を脱出する人、宇宙空間にまで行く人もごく少数ですがおられます。当然、遊泳をせずに夢だけ見る人もいますし、夢も見ないで静かに横たわっているだけの人もいます。

睡眠中の行動範囲の差はどこから生まれるかと申しますと、その人の魂の年齢によります。古い魂の持ち主は遠くに行こうとします。何故ならば、生きている時の経験が長いので、長い軌跡を所有しているからです。軌跡を使って遠くへ行くことができます。新しい魂は、短い軌跡を使って近くを回りますが、体内から出ずに留まるだけの魂もあります。

柱といえば、その上は天井、屋根があるのが普通の家である。天井や屋根には多くの水平な部分がある。柱がタテ線で、屋根がヨコ線となって力を出し合っている。

最初、屋根は雨露をしのいだり、日光を遮ったりするために作られた。屋根は人間が快適な生活を送るために調整役をしている。

調整を正しくすると快適になる。人間関係の調整、意見の調整、体温の調整、湿度の調整、音量の調整、水量の調整、風の調整、などなど。きりがない。

地表から100キロ内の大気圏にあるオゾン層も一つの屋根の役目を果たしている。オゾンは有害な紫外線から私たちの皮膚を守ってくれるが、近年のオゾンホール問題で屋根に穴を開けたことが知られるようになった。その先には宇宙の空間がある。地球を取り巻く小宇宙、大宇宙の空間もまた地球の屋根の役割をしている。人間世界を快適にするための調整をしている。

その空間に雨漏りがあると、人間世界でフロンガスの規制など、修理することが必要になってくる。オゾンホールが大きくなると、科学、天文学で推測できない不思議現象も多くなるかもしれない。大気圏や宇宙の空間という屋根は、地表に近すぎても遠すぎても、調整はうまく行かないに違いない。

地震で崩れた橋は、補強して再建され、さらに強い橋になる。柱が支えきれなくなって崩れても、悲しみは乗り越えられる。生まれ変わることができるから。一度だけの柱ではない。柱は何回でも立て直すことができる。

人間の歯も生え変わる。歯も柱と言える部分だが、神様の柱は2回以上生え変わることができるようだ。人間も男、女、金持ち、貧者といるいるな役に生まれ変わってくる存在と仏教の輪廻転生説は解く。

柱としての役は不幸な時に現れる。連続して不幸が起こる現象は人間世界では後を絶たない。スポーツ競技でも、人間は「負け知らず」ではあり得ない。いつか必ず負けを体験する。人間は弱ってくるからである。年齢(よわい)には勝てない。しかも人の深い同情を集めるのは最初の不幸、そして2回目の不幸で、3回目になると残念なことに同情されなくなる。

柱は何度も生まれ変わるが、不幸な出来事も生まれ変わって力を得ることができる。過去の力より現在の力の方がいつも大きい、という方向に持っていくことができる。

「方向性」が正しければ不幸現象に遭遇しても、力強くなって生まれ変わることができる。そのための条件は、「柱の方向が天に向かってまっすぐ九十度になっていること。」

大相撲の土俵の周りには昔、四つの柱があった。神道の教えで四ツ柱の神様が、天地創造の偉業を分担されたとある。神様の行い(具体的な役割)に柱という言葉を使う。他界した人間の霊に対しても柱という単位を使う。

柱はタテになっているもの。ただ立っているのは塔であるが、柱は支えるものを持っている。それは自然の力、天、家族などだ。支えるものがあって天地創造が成り立っているということだろう。

支える側と支えられる側とどちらが楽かというと、支える方が楽である。耐えきれなくなれば、壊れてそれ以上無理する必要がないからである。支えられる方は、自分の意志通りに動けないので決して楽ばかりではない。足の不自由な人を支える場合、支えられて歩くのも楽ではない。支える方は力の調整ができるので、ある意味楽だと言える。

そして柱は一度崩れることで調整できる。