翌朝、6時過ぎに目が覚めた。窓を見ると全体に霞んでいる。珍しい赤い太陽が丸く浮かんでいた。朝食はコロナ感染防止のため、通常のビュッフェではなく、和食または洋食がプレートで給仕された。この朝からの変更だ。和食を選ぶと、納豆、おからの和物、筑前煮、明太子、卵焼き、地元の子カレーの焼き物、宍道湖のしじみのお味噌汁など。ヘルシーでボリュームたっぷりの朝食だった。

足立美術館へはホテルから3分くらいの久米町バス停から直行バスがある。

乗車時間は30分弱。10時前に美術館に着くと観光バスが2台入ってきた。しかし入り口を抜けると50人くらいの来訪者はだんだん見えなくなった。

手入れが行き届いた大小様々な庭をゆっくりと鑑賞。創設者の足立全康さん(1899〜1990) が目指した、横山大観が描くような絵画的な庭が続く。落ち葉やゴミなど一つもない。朝早いのにすでにスッキリと美しい。足立さんの精神に預かってこうして楽しめる。足立さんに拝礼です。広さは5万坪だ。館内には3ヶ所の休憩できるお店がある。

どのお店も客がいなくて寂しい、もったいない。私たちは寿楽庵と言う茶室に入った。窓は掛け軸状に二つ開けられている。昭和45年美術館創設の際、制作された記念品の純金の茶釜で沸かしたお湯を使って、お抹茶が出される。お菓子は「日の出前」と名付けられた羊羹。小豆と砂糖を何層にも練り合わせたと説明があった。口当たりがとても優しく、リッチだ。

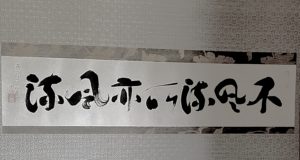

床の間の書に注目した。「不風流処也風流」。

風流ならざる処また風流、と読むそうだ。禅語が収められている、中国の仏教書「碧巌録」からの言葉。

平安時代の書物で「風流」はここから始まったらしい。個人的に「風」は好きな言葉だ。すべてのものは風流だ…..。

足立美術館の庭は絵のように見えても日毎、季節ごとに変化している。風流だ。