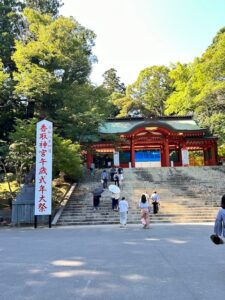

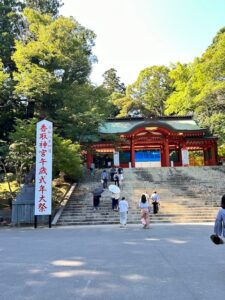

香取神宮は、1700年徳川幕府に伊勢神宮古材で造営された。重要文化財に指定されている。本殿は黒漆喰を基調に金色の金具装飾が個性的だ。現在工事中で2026年の大祭に完成予定だ。

入り口のブルーシートの上にかっこう良い三毛猫が毛づくろいしていた。声をかけるとポーズをしてくれた。

駐車場近くから始まる参道商店食堂で、焼き団子と地産地消のガーデンサラダを頂いた。安くて美味しい野菜をたくさん味わった。ジョッキーの冷やし甘酒は次回に試したい。

これまで体験したこと、今の生活を、ちさと姿の見えないタモツさんが語った言葉をつづります。

香取神宮は、1700年徳川幕府に伊勢神宮古材で造営された。重要文化財に指定されている。本殿は黒漆喰を基調に金色の金具装飾が個性的だ。現在工事中で2026年の大祭に完成予定だ。

入り口のブルーシートの上にかっこう良い三毛猫が毛づくろいしていた。声をかけるとポーズをしてくれた。

駐車場近くから始まる参道商店食堂で、焼き団子と地産地消のガーデンサラダを頂いた。安くて美味しい野菜をたくさん味わった。ジョッキーの冷やし甘酒は次回に試したい。

7月24日木曜日、暑中の神社お参りに挑む。横浜駅からバスで90分。神社の境内は歩きやすく、炎天下でも樹々がつくる木陰が続いていた。

現在の本殿は1619年、二代将軍徳川秀忠公により御奉納された。

1605年、現在の奥宮は徳川家康公が本殿として御奉納された。その後、元和の造営の際に、奥宮として移された。

暑い日は小屋の中に避難している鹿たち、バンビがこちらに寄ってきてくれた。小屋から親らしき鹿がのぞいている。

池の近くには売店食堂がある。御手洗池の横で1日400キロリットル以上の清水が湧いており、容器に持ち帰ることができる。暑い。今年初めての宇治金時のかき氷をいただいた。

池近くで突然大型のアゲハチョウがヒラヒラと私の周りを回ってきた。ビデオで撮ると、着地した所で、地面から水を吸い、胴から流しているのが見えた。うっそうとした木陰、青い池の近くで、舞う黒い蝶。

幽玄の世界だった。

7月18日金曜日、酷暑の梅雨がやっと明けてくれた。

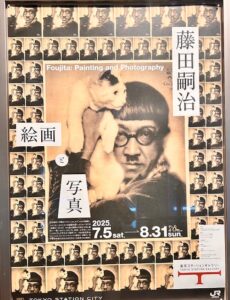

東京駅隣接の美術館、炎天下を避けてアクセスできるのがありがたい。

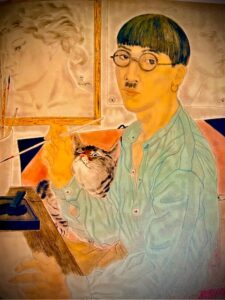

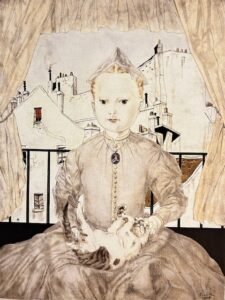

今回の展覧会でレオナール・藤田の生涯を辿ることができた。1886年から1968年、81年間、波乱の人生を生き抜いた。今もそのファッションがやセンスが新鮮な芸術家、国際人であることがよくわかった。

2011年、生前の多くの日記写真などの6000点の資料は、家族から寄贈され、今も母校芸大で研究されている。もっと多くの作品に触れたい。

愛猫のキジトラ、硯と面相筆、日本を感じさせるアトリエの様子。深いグリーン色のシャツの着こなしにも注目した。

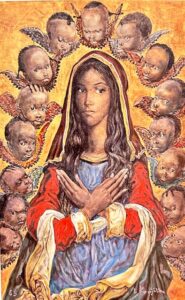

1959年、藤田は妻の堀内君代とランス大聖堂でカトリックの洗礼を受けた。君代は藤田の没後、広報にて作品を広め98歳まで生きた。

夫婦の遺骨はランスの藤田が設計したフジタ礼拝堂に埋葬されている。

※ ノートルダム大聖堂の塔が作品左上に見える。

三日目は出発9時、大分空港に5時発の飛行機で帰路に着く。この日は猛暑日、お寺神社へ上る階段が試練だ。

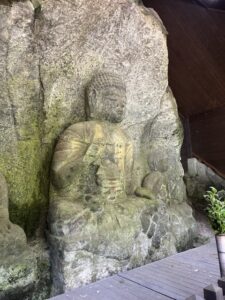

最初は国東半島中央に位置する、721メートル両子(ふたご)山中腹に創建された天台宗別格本山の両子寺(ふたごじ)。

二番目に訪れた寺は、両子寺から西に向かって30分、国宝の富貴寺。九州最古の和様建築物で、総榧(かや)の木造り、簡素な形、優美な屋根の線を持つ。

仏教徒を極楽へ導く阿弥陀如来座像を祀る。御本尊、壁画は撮影禁止だった。

屋根の弧を描くデザインは、仏教の神聖な生き物、鳳凰を象徴している。御本尊を祀る本堂の中で住職から寺の縁起の話があった。

さらに西に進み、全国四万社あまりある八幡様の総本宮である宇佐神宮へお参り。

境内の広さは約15万坪、私たちは国宝の宇佐神宮本宮でお参りの方法を習う。手水舎で手を清め、一之御殿、ニノ御殿、三之御殿と進む。それぞれに二礼四拍手一礼をする。(他の神社は二拍手)

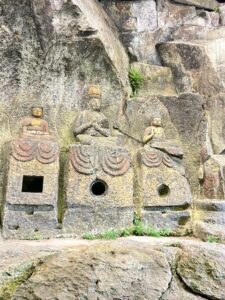

国東半島の歴史的建造物や仏像は、地元の人々の強い信仰心に支えられて継承され今があると感じた。

昨夜宿泊した亀の井ホテルは、別府温泉を全国に広めた功績者、油屋熊八が創業者だ。二日目は別府の血の池地獄からスタート。

バスで30分移動、次に訪れたのは別府湯の里。江戸時代から温泉の素「薬用 湯の花」を製造している。

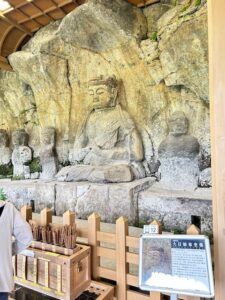

今回の旅に参加した理由は60を超える平安・鎌倉時代の臼杵(うすき)石仏群を見学すること。30年以上前友人から大分県に磨崖仏がたくさんあって驚いた話を聞いた。

野ざらしだった石仏群、今は立派な屋根の下に保護されており、多くは、国宝に指定されている。それでも完全な形の姿は少ない。

湯布院に着いたのは4時過ぎ。金鱗湖の中に立つ鳥居の上に鵜が停まっていた。珍しい。